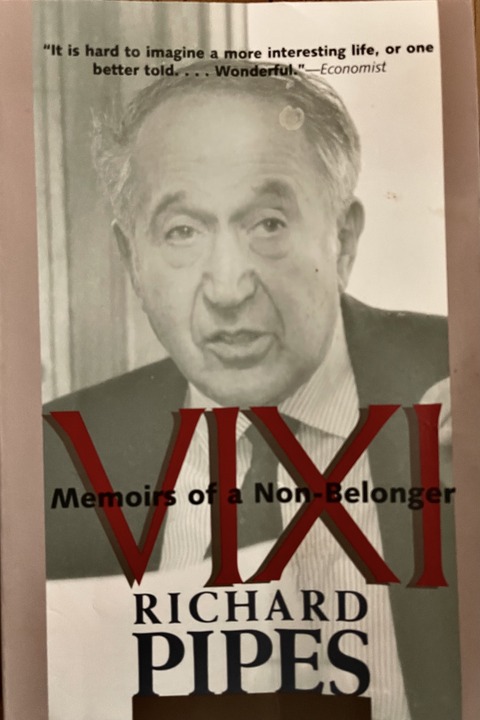

Richard Pipes, VIXI -Memoirs of Non-Belonger(2003年)。

第一部第三章の試訳のつづき。

「ニーチェ」への言及がある。

著者が16歳、1939年秋の「思春期」または「青春期」にニーチェの『権力への意思』を手にして読んでいたらしい(No.2486/自伝②参照)ことの背景も分かる。だが遅くとも1945年にはニーチェ哲学には「幻滅」していたようで、この著執筆時点では①ニーチェの一定の言葉は「無責任で煽動的な無駄話」(irresponsible & infllamatory prattle)だと明記し、②別の言葉(『道徳の系譜』内)は「ぞっとさせる」(appalls me)と明記している。また、それより前に③『ツァラストゥラ』のYiddish 語訳によりその作品の「尊大さ・仰々しさ」(pomposity)は消失した旨も書いている(今回の(*脚注)参照)。

——

第三章・知と美への萌芽 ②。

(13) 私は、その言語〔音楽〕を学び直そうと決めた。

ふつうは日曜の午前中に、音楽協会での演奏会に足繁く通うようになった。そこで、J ・ホフマン(Joseph Hoffman)やW・バックハウス(Wilhelm Backhaus)といったピアニストの秀れた単独演奏を聴いた。

私は、ピアノの練習を始めた。

1938年11月に、ある音楽家と親しくする個人教育に登録した。その人の名は、それにふさわしく、Joachim Mendelssohn だった。

背の低い彼は私にとても親切に接して、私は作曲家になる運命にあると感じさせた。

戦争が勃発したとき、私は副教本の準備をしていた。

私はまた、ポーランドの指導的な伴奏者のピアノ・レッスンも受けていた。その人の名はRosenbaum だった、と思う。

彼は嫉妬の言葉を出すくせがあり、私の演奏は全く柔らかくならなかった。

父親は私の音楽への関心を励ましてくれ、オペラや私の最初の演奏会に連れて行った。私がワーグナーの管弦楽を称賛し始めたとき、その音楽は彼が理解できないままで衝撃を与えたにすぎなかったけれども。

総じて父親には、私のかつての子ども時代の成長を理解するのが困難だった。そして、私が思春期に入るまでには、私を深く理解するのを諦めていた。//

(14) 若い人たちは自分たち自身について全く現実主義的であり得る。かりに何かがあると、過剰な自己嫌悪の陥りがちでもある。

私はすみやかに、音楽は好きだけれども、ピアノ弾きでも作曲でも、自分の才能は良くても平凡なものだと、気づいた。

私は悔しい思いをもって、同じ世代の者たちが簡単にピアノ演奏を学び、しかもその演奏は上手であることを観察した。

残念だが、音楽の神秘的な言語を理解できても、それを語ることは学べない、との結論に至った。

戦争勃発まで個人指導を受けつづけたが、その頃までには、私は音楽家になる運命にはないと分かり、ワルシャワを去った後ではそれに関する努力を全くしなくなった。//

(15) だが、私は美術に、代わりのものを見出した。デッサン、彫刻、絵画にではなく、美術史にだった。

1937-38年の冬(このとき14歳だった)のいつかの午後に、私はワルシャワ公共図書館にいて、中世の美術に関する図付きのドイツの歴史書を捲っていた。そのとき、ビザンチン時代の繊細な伝統的絵画を過ぎて、Padua のArena 礼拝堂からの、Giotto の〈Descent from the Cross〉が目に留まった。

この14世紀初頭のフレスコ画は、ヨーロッパ美術に新時代を築いた一連のイェスの生涯を描いた絵の一つで、Beethoven の交響曲第7番と同じく、私の心を動かした。

空にいる小さな天使たちの泣き声でさらに強まる傍観者たちの悲しみは、私が実際にほとんど悲嘆の声を聴くことができるほどに、とても納得できるものだった。

それは、圧倒的な美的経験だった。Kenneth Clark ならば、私の美術への熱情を掻き立てたものを、「Vision の瞬間」と称しただろう。

私はまじめに、視覚芸術の全ての分野—絵画、建築、彫刻—の歴史書を勉強し始め、ノートに写し取った。

O・Keller の音楽史の半分をドイツ語から翻訳した。

1938年の夏、西部ポーランドの私有地で過ごしていたとき、毎朝早く起床して、昔からの公園のテーブルに座り、ヨーロッパ美術史の手引書の数頁を読み通した。

私にはその問題についての指導はなく、種々の流派の芸術家の名前、彼らの時代、主要作品に勉強は集中しており、歴史的および美学的な背景には及んでいなかった。

この主題への関心は、音楽への志向が弱まったときにも続いた。そして、1940年の大学(college)に入ったとき、これに人生を捧げることを考えていた。

この熱情が、我々がポーランドを脱出するときに、なぜ私がミュンヘンのピナコテークを訪れると強く主張したのかの理由だった。//

(16) Beethoven、Giotto のつぎに、ニーチェがやって来た。

私はこのドイツの哲学者を、全く偶然に1938年の秋に発見した。そのとき、私が図書館で借りようと思っていた本は貸し出されていて、その代わりに、名前だけは馴染みがあったが何も知らないこの人物についての、Henri Lichterberger の伝記本を借りた。

家に帰り、本を開いて、私は釘付けになった。強いがぼんやりした自分の感情が、その文章の中に表現されているのを読んだからだ。

私は、「ニーチェの哲学は厳格に個人主義的だ」と読んだ。

彼は「きみの良心はきみに何と語るか?」と問う。「きみは、自分でそうありたいと思うものにならなければならない」。

ニーチェは、こう続ける。

「そして人はとりわけ、自分自身を、自分の本能を、能力を、完全に知らなければならない。

そして人は、自分の生活規範を自分の個性にふさわしいように整序しなければならない。…。

自分自身を見出す一般的で普遍的な規範など存在しない。…。

誰もが、自分自身で、自分の真実と自分の道徳を創造すべきだ。

ある人にとって何が善か悪か、何が有用か有害かは、他者にとってと同じである必要は全くない。」

(17) こうした言葉は、自己の独自性を模索する思春期には、麻薬のごとく作用した。つまり、他の誰もが私に順応するよう告げるのに対して、ニーチェは、私に反抗せよと促す。

今では、彼の助言は無責任で煽動的な無駄話だと思う。

「自由な精神」のためのニーチェの道徳—「何も真実ではなく、全てが許される」—は、私をぞっとさせるものだ。(後注3)

----

(後注3) 「Nichts ist wahr, Alles ist erlaubt.」ニーチェ・道徳の系譜,Ⅲ-No.24.

----

これはヴィクトリア時代には賢い名文句(bon mot)のように聞こえるかもしれないが、20世紀には、大量虐殺のための根拠(rationale)を与えた。

このような思想への幻滅は、第二次大戦とホロコーストの経験の結果だった。

1945年8月の日記に、私はつぎのように書いた。

「私にはつねに、自分が最もふつうではないと考える対象や思想に魅惑される傾向があった。

もっと若くてもっと無邪気だったとき、この傾向によって、ニーチェの哲学の熱心な支持者になった。「善」、「共感」、「幸福」といったふつうの観念に対するニーチェの攻撃は、私に訴えた。なぜなら、私は(後者の諸観念は)支配的でかつ俗悪だと考えたからだ。

私はそれ以降に、それらはこの世界できわめて稀にしか遭遇し得ないものだということを、学んできた。

私はそれらを称賛して広く受容されている思考へと導く書物によって誤導された。—それらは、さらに加えて、とても論理的で、自明のことなのだ!

今では、それらを見つけるのはきわめてむつかしいことだと、知っている。」(*脚注)

----

(*脚注) だが、ニーチェに対する疑念は、もっと早くに経験した。それは、友人のOlek が〈ツァラトゥストラはこう言った〉をYiddish〔ユダヤ人の言語の一つ〕 に翻訳したときで、たちまちにニーチェのこの作品は骨抜きにされていた。Yiddish は、全ての尊大さ・仰々しさ(pomposity)を消失させてしまう。

----

追記すれば、ニーチェは最初の知的影響を私に与えた。そして、私は私自身である資格をもつという考えは、ずっと私にとどまり続けている。

(18) 私はHoly Cross 通りの古本屋を探し回った。そして、数ペニーで、Shopenhauer、Kant その他の哲学者のドイツ原語かポーランド語訳かの書物を買うことになる。

私には哲学の素養がなかったので、読んだものをぼんやりとだけ理解した。

だが、何かが残り、知りたいという情熱は消えることなく燃えつづけた。

父親は、私の哲学への関心を必ずしも喜んでいなかった。

あるとき、Kant の〈Prolegomena〉を私が読んでいるのを見て、父親は、心を「重たくする」、もっと実際的な物事を勉強すべきだ、と言った。//

——

第三章③へとつづく。

第一部第三章の試訳のつづき。

「ニーチェ」への言及がある。

著者が16歳、1939年秋の「思春期」または「青春期」にニーチェの『権力への意思』を手にして読んでいたらしい(No.2486/自伝②参照)ことの背景も分かる。だが遅くとも1945年にはニーチェ哲学には「幻滅」していたようで、この著執筆時点では①ニーチェの一定の言葉は「無責任で煽動的な無駄話」(irresponsible & infllamatory prattle)だと明記し、②別の言葉(『道徳の系譜』内)は「ぞっとさせる」(appalls me)と明記している。また、それより前に③『ツァラストゥラ』のYiddish 語訳によりその作品の「尊大さ・仰々しさ」(pomposity)は消失した旨も書いている(今回の(*脚注)参照)。

——

第三章・知と美への萌芽 ②。

(13) 私は、その言語〔音楽〕を学び直そうと決めた。

ふつうは日曜の午前中に、音楽協会での演奏会に足繁く通うようになった。そこで、J ・ホフマン(Joseph Hoffman)やW・バックハウス(Wilhelm Backhaus)といったピアニストの秀れた単独演奏を聴いた。

私は、ピアノの練習を始めた。

1938年11月に、ある音楽家と親しくする個人教育に登録した。その人の名は、それにふさわしく、Joachim Mendelssohn だった。

背の低い彼は私にとても親切に接して、私は作曲家になる運命にあると感じさせた。

戦争が勃発したとき、私は副教本の準備をしていた。

私はまた、ポーランドの指導的な伴奏者のピアノ・レッスンも受けていた。その人の名はRosenbaum だった、と思う。

彼は嫉妬の言葉を出すくせがあり、私の演奏は全く柔らかくならなかった。

父親は私の音楽への関心を励ましてくれ、オペラや私の最初の演奏会に連れて行った。私がワーグナーの管弦楽を称賛し始めたとき、その音楽は彼が理解できないままで衝撃を与えたにすぎなかったけれども。

総じて父親には、私のかつての子ども時代の成長を理解するのが困難だった。そして、私が思春期に入るまでには、私を深く理解するのを諦めていた。//

(14) 若い人たちは自分たち自身について全く現実主義的であり得る。かりに何かがあると、過剰な自己嫌悪の陥りがちでもある。

私はすみやかに、音楽は好きだけれども、ピアノ弾きでも作曲でも、自分の才能は良くても平凡なものだと、気づいた。

私は悔しい思いをもって、同じ世代の者たちが簡単にピアノ演奏を学び、しかもその演奏は上手であることを観察した。

残念だが、音楽の神秘的な言語を理解できても、それを語ることは学べない、との結論に至った。

戦争勃発まで個人指導を受けつづけたが、その頃までには、私は音楽家になる運命にはないと分かり、ワルシャワを去った後ではそれに関する努力を全くしなくなった。//

(15) だが、私は美術に、代わりのものを見出した。デッサン、彫刻、絵画にではなく、美術史にだった。

1937-38年の冬(このとき14歳だった)のいつかの午後に、私はワルシャワ公共図書館にいて、中世の美術に関する図付きのドイツの歴史書を捲っていた。そのとき、ビザンチン時代の繊細な伝統的絵画を過ぎて、Padua のArena 礼拝堂からの、Giotto の〈Descent from the Cross〉が目に留まった。

この14世紀初頭のフレスコ画は、ヨーロッパ美術に新時代を築いた一連のイェスの生涯を描いた絵の一つで、Beethoven の交響曲第7番と同じく、私の心を動かした。

空にいる小さな天使たちの泣き声でさらに強まる傍観者たちの悲しみは、私が実際にほとんど悲嘆の声を聴くことができるほどに、とても納得できるものだった。

それは、圧倒的な美的経験だった。Kenneth Clark ならば、私の美術への熱情を掻き立てたものを、「Vision の瞬間」と称しただろう。

私はまじめに、視覚芸術の全ての分野—絵画、建築、彫刻—の歴史書を勉強し始め、ノートに写し取った。

O・Keller の音楽史の半分をドイツ語から翻訳した。

1938年の夏、西部ポーランドの私有地で過ごしていたとき、毎朝早く起床して、昔からの公園のテーブルに座り、ヨーロッパ美術史の手引書の数頁を読み通した。

私にはその問題についての指導はなく、種々の流派の芸術家の名前、彼らの時代、主要作品に勉強は集中しており、歴史的および美学的な背景には及んでいなかった。

この主題への関心は、音楽への志向が弱まったときにも続いた。そして、1940年の大学(college)に入ったとき、これに人生を捧げることを考えていた。

この熱情が、我々がポーランドを脱出するときに、なぜ私がミュンヘンのピナコテークを訪れると強く主張したのかの理由だった。//

(16) Beethoven、Giotto のつぎに、ニーチェがやって来た。

私はこのドイツの哲学者を、全く偶然に1938年の秋に発見した。そのとき、私が図書館で借りようと思っていた本は貸し出されていて、その代わりに、名前だけは馴染みがあったが何も知らないこの人物についての、Henri Lichterberger の伝記本を借りた。

家に帰り、本を開いて、私は釘付けになった。強いがぼんやりした自分の感情が、その文章の中に表現されているのを読んだからだ。

私は、「ニーチェの哲学は厳格に個人主義的だ」と読んだ。

彼は「きみの良心はきみに何と語るか?」と問う。「きみは、自分でそうありたいと思うものにならなければならない」。

ニーチェは、こう続ける。

「そして人はとりわけ、自分自身を、自分の本能を、能力を、完全に知らなければならない。

そして人は、自分の生活規範を自分の個性にふさわしいように整序しなければならない。…。

自分自身を見出す一般的で普遍的な規範など存在しない。…。

誰もが、自分自身で、自分の真実と自分の道徳を創造すべきだ。

ある人にとって何が善か悪か、何が有用か有害かは、他者にとってと同じである必要は全くない。」

(17) こうした言葉は、自己の独自性を模索する思春期には、麻薬のごとく作用した。つまり、他の誰もが私に順応するよう告げるのに対して、ニーチェは、私に反抗せよと促す。

今では、彼の助言は無責任で煽動的な無駄話だと思う。

「自由な精神」のためのニーチェの道徳—「何も真実ではなく、全てが許される」—は、私をぞっとさせるものだ。(後注3)

----

(後注3) 「Nichts ist wahr, Alles ist erlaubt.」ニーチェ・道徳の系譜,Ⅲ-No.24.

----

これはヴィクトリア時代には賢い名文句(bon mot)のように聞こえるかもしれないが、20世紀には、大量虐殺のための根拠(rationale)を与えた。

このような思想への幻滅は、第二次大戦とホロコーストの経験の結果だった。

1945年8月の日記に、私はつぎのように書いた。

「私にはつねに、自分が最もふつうではないと考える対象や思想に魅惑される傾向があった。

もっと若くてもっと無邪気だったとき、この傾向によって、ニーチェの哲学の熱心な支持者になった。「善」、「共感」、「幸福」といったふつうの観念に対するニーチェの攻撃は、私に訴えた。なぜなら、私は(後者の諸観念は)支配的でかつ俗悪だと考えたからだ。

私はそれ以降に、それらはこの世界できわめて稀にしか遭遇し得ないものだということを、学んできた。

私はそれらを称賛して広く受容されている思考へと導く書物によって誤導された。—それらは、さらに加えて、とても論理的で、自明のことなのだ!

今では、それらを見つけるのはきわめてむつかしいことだと、知っている。」(*脚注)

----

(*脚注) だが、ニーチェに対する疑念は、もっと早くに経験した。それは、友人のOlek が〈ツァラトゥストラはこう言った〉をYiddish〔ユダヤ人の言語の一つ〕 に翻訳したときで、たちまちにニーチェのこの作品は骨抜きにされていた。Yiddish は、全ての尊大さ・仰々しさ(pomposity)を消失させてしまう。

----

追記すれば、ニーチェは最初の知的影響を私に与えた。そして、私は私自身である資格をもつという考えは、ずっと私にとどまり続けている。

(18) 私はHoly Cross 通りの古本屋を探し回った。そして、数ペニーで、Shopenhauer、Kant その他の哲学者のドイツ原語かポーランド語訳かの書物を買うことになる。

私には哲学の素養がなかったので、読んだものをぼんやりとだけ理解した。

だが、何かが残り、知りたいという情熱は消えることなく燃えつづけた。

父親は、私の哲学への関心を必ずしも喜んでいなかった。

あるとき、Kant の〈Prolegomena〉を私が読んでいるのを見て、父親は、心を「重たくする」、もっと実際的な物事を勉強すべきだ、と言った。//

——

第三章③へとつづく。